半田漆器の歴史【250年の歴史を誇る】

![]() 発祥期 〔江戸時代中期〕

発祥期 〔江戸時代中期〕

江戸時代中期頃、木地師が作った素木地のままのお椀ゃお盆などに,

漆を塗って製品に仕上げることにより半田漆器が誕生した。

![]() 最盛期 〔江戸中期~明治後半〕

最盛期 〔江戸中期~明治後半〕

敷地屋(大久保家)一族により、半田漆器としてのブランドが確立され

阿波藩からも庇護を受けて関東から九州まで販路を拡大した

![]() 終焉期 〔大正時代~昭和45年〕

終焉期 〔大正時代~昭和45年〕

大正15年大久保家(敷地屋)は廃業。最後の漆器業者の内藤家も昭和

45年に廃業し、半田漆器は消滅した

![]()

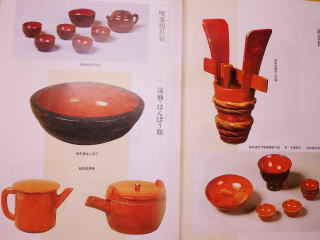

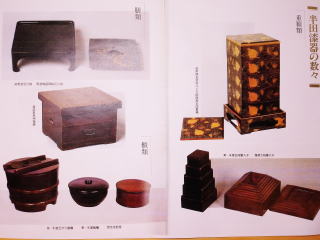

| 阿波半田漆器の数々 | |

|

|

| 「阿波の漆器」 県郷土文化会館編集委員会より | |

![]()

| 木 地 師 |

| 木地師は鎌倉時代から存在していたと言われる。半田漆器の原材料である原木 は、主に剣山の麓の旧一宇村木地屋と東祖谷山村で自生(一部植林)したブナ、 シシダラ、欅などである。 木地屋地区では木地師が多く住み、原木を伐採し素木地に加工して、旧八千代村 を経由して半田町に搬入していた。 「半田町誌」・「阿波の木地師」県郷土文化会館編集委員会より |

|

| 木地師の住宅 【一宇村木地屋の下木家住宅】 現在は香川県の四国村に移築されている |

![]()

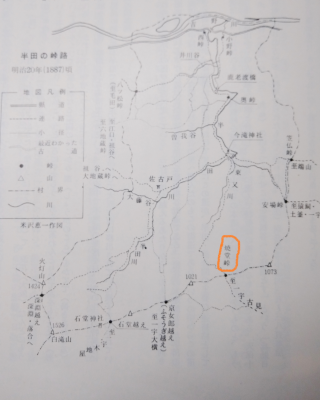

| 尾根街道【焼け堂峠】 | |

| 昔は半田町と一宇村の間に尾根街道があり、安場峠越え、ふそうぎ峠越え、 焼け堂峠越え等の山路が要路となっていた。 木地師達もこの山路を通って交易していた。 半田町誌より |

|

|

|

| 峠街道の地図 (半田町誌より) | グーグルアースからの焼け堂峠の写真 |

![]()